Jun 27

/

Teresa | Doctorflix

Multiples Myelom im Fokus – Strukturierte Versorgung einer komplexen Erkrankung

Das Multiple Myelom entwickelt sich schleichend und bleibt im klinischen Alltag häufig lange unerkannt. Erfahre hier wie du Warnzeichen frühzeitig erkennst, die Erkrankung sicher diagnostizierst und moderne Therapieoptionen gezielt einsetzt.

Hinweis: Die Inhalte auf Doctorflix sind ausschließlich für Ärzte und medizinisches Fachpersonal bestimmt. Sie dienen der fachlichen Fortbildung und sind nicht für Laien geeignet.

1. Einführung

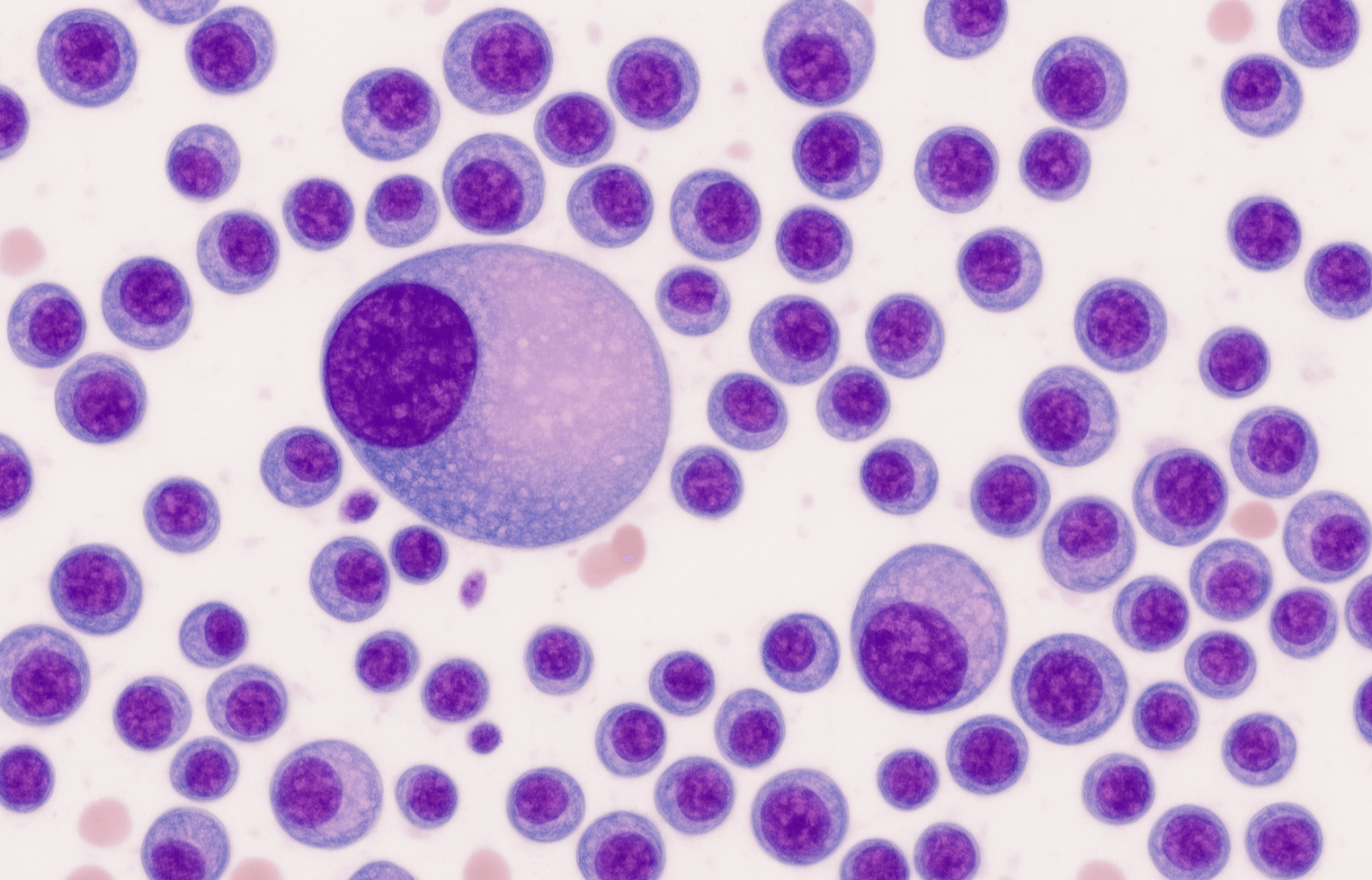

Das Multiple Myelom ist eine maligne Plasmazellneoplasie, bei der es zur Produktion monoklonaler Immunglobuline kommt. Unbehandelt kann dies zu Symptomen wie Anämie, Knochenschmerzen, Hyperkalzämie und Nierenfunktionsstörungen führen.1 Die Erkrankung macht etwa 1 % aller Krebserkrankungen weltweit und rund 10–15 % aller hämatologischen Neoplasien aus. Der Altersgipfel liegt bei Männern bei 71 Jahren, bei Frauen bei 74 Jahren – es handelt sich also in der Regel um eine Erkrankung des höheren Lebensalters.2

2. Ätiologie und Risikofaktoren

Die Entstehung des Multiplen Myeloms ist multifaktoriell bedingt. In der Regel entwickelt sich die Erkrankung auf dem Boden einer monoklonalen Gammopathie unklarer Signifikanz (MGUS). Dabei handelt es sich um eine asymptomatische Vorstufe, bei der monoklonale Paraproteine im Serum oder im Urin nachweisbar sind, ohne dass eine Plasmazellinfiltration im Knochenmark oder Organschädigungen vorliegen. MGUS ist häufig ein Zufallsbefund und betrifft etwa 3–5 % der über 50-Jährigen.3 Eine weitere klinisch relevante Vorstufe ist das Smouldering Myeloma (SMM), das sich vom MGUS vor allem durch eine deutlich höhere Progressionsrate in ein symptomatisches Multiples Myelom unterscheidet.4

Zu den Risikofaktoren des Multiplen Myeloms zählen neben MGUS und SMM auch genetische Prädisposition, höheres Lebensalter, männliches Geschlecht sowie Umweltfaktoren wie ionisierende Strahlung und Pestizidexposition.2,5

3. Pathophysiologie

Das Multiple Myelom entsteht aus einer monoklonalen Population maligner Plasmazellen, die im Knochenmark proliferiert und eine Vielzahl pathologischer Prozesse auslöst. Die Progression erfolgt typischerweise stufenweise von MGUS über das Smouldering Myeloma bis zum symptomatischen Multiplen Myelom. Das Knochenmarkmilieu spielt eine zentrale Rolle in der Pathogenese, indem es über Zytokine wie IL-6, VEGF oder IGF-1 das Überleben, die Proliferation und die Medikamentenresistenz der Tumorzellen unterstützt.6

Ein zentrales Merkmal der Pathogenese des Multiplen Myeloms ist die Störung des Knochenstoffwechsels: Osteoklasten werden durch Faktoren wie RANKL und MIP-1α überaktiviert, während die Osteoblastenaktivität gehemmt wird. Dies führt zu osteolytischen Läsionen mit Schmerzen, Frakturneigung und Hyperkalzämie. Zusätzlich verdrängt die Produktion großer Mengen monoklonaler Immunglobuline die polyklonale Antikörperbildung und schwächt die Immunantwort. Die (dysfunktionalen) monoklonalen Antikörper lagern sich in den Nierentubuli ab, was zur Myelomniere (Cast-Nephropathie) und zur Niereninsuffizienz führen kann.6

4. Symptomatik

Die Beschwerden entwickeln sich in der Regel langsam und bleiben oft lange unbemerkt, sodass die Diagnose häufig verzögert gestellt wird. Der Krankheitsverlauf kann sehr unterschiedlich sein und reicht von symptomarmen Verläufen bei etwa einem Viertel der Patienten bis hin zu schweren, hochakuten Verlaufsformen mit Multiorganversagen.

Zu den typischen Symptomen zählen:7

Zu den typischen Symptomen zählen:7

Allgemeinsymptome:

- Knochenschmerzen: häufig stammnah oder im Rücken

- Leistungsminderung

- Ungewollter Gewichtsverlust

- Infektneigung

- Schäumender Urin als Hinweis auf Proteinurie

Spezifische Symptome:

- Osteolysen: Pathologische Frakturen durch Knochenabbau, belastungsabhängige oder spontane Knochenschmerzen, Kompression von Nervenstrukturen, eingeschränkte Mobilität

- Hyperkalzämie: Unspezifische Symptome wie Übelkeit und Verstopfung, Exsikkose, in schweren Fällen Bewusstseinsstörung

- Nierenfunktionsverschlechterung (Myelomniere): Akute oder chronische Niereninsuffizienz, verursacht durch Ablagerung freier Leichtketten (Cast-Nephropathie) oder durch kalziumbedingte Nephrokalzinose

- Verdrängung der Blutbildung:

- Anämie: verminderte Hämoglobinbildung mit Fatigue, Blässe, Belastungsdyspnoe

- Leukopenie: erhöhte Infektanfälligkeit durch Mangel an funktionstüchtigen Leukozyten

- Thrombozytopenie: Neigung zu Hämatomen, Schleimhaut- oder Nasenblutungen bei Mangel an Thrombozyten

5. Diagnostik

Bei Verdacht auf ein Multiples Myelom wird ein strukturiertes, zeitnah durchzuführendes diagnostisches Vorgehen empfohlen. Dieses beginnt mit einer klinischen Einschätzung und wird durch spezifische Laboruntersuchungen, eine Knochenmarkdiagnostik sowie die passende Bildgebung ergänzt.9 Ziel dieses Vorgehens ist die rasche und zuverlässige Abgrenzung zu MGUS oder Smouldering Myeloma, sowie die sichere Identifikation einer therapiebedürftigen Erkrankung. Besonderes Augenmerk liegt auf der frühzeitigen Erkennung myelombedingter Komplikationen wie Hyperkalzämie, Nierenfunktionsstörung oder ausgeprägter Immunsuppression. Das gesamte diagnostische Verfahren sollte innerhalb weniger Tage abgeschlossen werden, um eine zeitgerechte Therapieeinleitung zu ermöglichen.9

Labordiagnostik:

Im Rahmen der Labordiagnostik beim Multiplen Myelom werden zunächst das Differenzialblutbild, Nierenwerte, Elektrolyte, β2-Mikroglobulin, LDH, Serumalbumin und das Gesamteiweiß bestimmt. Zum Nachweis monoklonaler Proteine erfolgen eine Serumelektrophorese mit Immunfixation, die Bestimmung der Immunglobuline und freien Leichtketten im Serum sowie eine Urinanalytik (entweder 24-Stunden-Urin oder Spot-Urin) auf Bence-Jones-Proteine.9

Knochenmarkpunktion:

Die Knochenmarkdiagnostik ist ein zentraler Bestandteil der Myelomdiagnose und liefert essenzielle Informationen zu Zellmorphologie, genetischer Risikostratifizierung und Infiltrationsgrad:9

- Knochenmarkaspirat: Zytologie zur Bestimmung der Morphologie und Zytogenetik (FISH) zum Nachweis chromosomaler Aberrationen z. B. t(4;14), t(14;16), del(17p)

- Knochenmarkbiopsie

- Histopathologie: Bestimmung des Plasmazellanteils am Knochenmark

Bildgebung:

Zum Nachweis osteolytischer Läsionen oder extramedullärer Manifestationen wird primär eine low-dose Ganzkörper-CT oder alternativ eine Ganzkörper-MRT eingesetzt; ergänzend kann bei unklaren Befunden oder bei Verdacht auf extramedullären Progress eine FDG-PET/CT durchgeführt werden.9

Diagnosekriterien

Die Diagnose des Multiplen Myeloms basiert auf festgelegten Kriterien:10

1. Plasmazellinfiltration >10 % im Knochenmark

2. Nachweis von:

2. Nachweis von:

- ≥60 % klonale Plasmazellen im Knochenmark und/oder

- Quotient der freien Leichtketten (involved/uninvolved) ≥100 bei absolutem Wert >100 mg/L und/oder

- ≥1 fokale Läsion ≥5 mm im Durchmesser in der Ganzkörper-MRT

3. Nachweis von Endorganschäden infolge der Plasmazellneoplasie gemäß der CRAB Kriterien:

| Calcium | Hyperkalzämie >110 mg/L (oder >10 mg/L über Normwert |

| Renal insufficiency | Kreatinin >177 µmol/L oder Krea-Clearance <40 mL/min |

| Anemia | Hämoglobin <10 g/dL (oder >2 g/dL unter Normwert) |

| Bone lesions | >1 Osteolyse (Röntgen, CT oder PET/CT) |

6. Therapie: Prinzipien und Innovation

Hinweis: Dieser Artikel richtet sich an medizinisches Fachpersonal und stellt keine Empfehlung für individuelle Behandlungsentscheidungen dar.

Ziel der Therapie ist die Kontrolle der malignen Plasmazellen und die Behandlung myelombedingter Komplikationen. Eine Therapie ist bei symptomatischen Verläufen oder Hochrisikokonstellationen indiziert, etwa bei ≥60 % Plasmazellen, ≥2 fokalen Läsionen in der MRT oder freien Leichtketten >100 mg/L.7

Medikamentöse Therapien

Typisch ist eine Kombination verschiedener Wirkstoffklassen, darunter Immunmodulatoren, Proteasom-Inhibitoren, Glukokortikoide, monoklonale Antikörper, klassische Zytostatika sowie neuere Ansätze wie die CAR-T-Zelltherapie.11

Auf die Nennung von Wirkstoffen wird hier bewusst verzichtet. In unserer passenden Fortbildung, die ausschließlich medizinischem Fachpersonal zur Verfügung steht, werden Wirkmechanismen, Einsatzgebiete und aktuelle Therapieansätze dargestellt.

Autologe Stammzelltransplantation

Für geeignete Patienten wird nach Hochdosischemotherapie eine autologe Stammzelltransplantation durchgeführt.

Vorgehen bei transplantationsfähigen Patienten:11

Vorgehen bei transplantationsfähigen Patienten:11

- Induktionstherapie mit Kombination mehrerer Wirkstoffklassen

- Mobilisierung und Gewinnung von Stammzellen nach mehreren Therapiezyklen

- Hochdosischemotherapie als Vorbereitung zur Transplantation

- Durchführung einer autologen Stammzelltransplantation

- Konsolidierungstherapie zur Stabilisierung des Therapieerfolgs

- Erhaltungstherapie über einen längeren Zeitraum zur Verhinderung eines Rückfalls

Vorgehen bei nicht-transplantationsfähigen Patienten:11

- Kombinationstherapie als Induktion

- Dauerhafte Erhaltungstherapie bis zum Fortschreiten der Erkrankung

Therapie von Komplikationen

Neben der Tumorkontrolle ist die gezielte Behandlung myelombedingter Komplikationen ein zentraler Bestandteil der Therapie und trägt entscheidend zur Lebensqualität und Prognose der Patienten bei. Je nach Ausprägung kommen folgende Therapieoptionen zum Einsatz:11

- Anämie: ggf. Erythropoetin, i.v.-Eisen, Transfusion

- Hyperkalzämie: Bisphosphonate

- Niereninsuffizienz: rasche Senkung der Leichtketten, Meidung nephrotoxischer Substanzen

- Infekte: antivirale Prophylaxe

- Knochenschäden: Bisphosphonate, Radiotherapie zur Schmerzlinderung und Dentalprophylaxe zur Vermeidung von Kiefernekrosen

Mehr zu aktuellen und innovativen Therapiestrategien erfährst du in unserer Fortbildung 'Drug-Conjugates: Therapie-Technologien beim Multiplen Myelom (ADC, PDC)' auf Doctorflix!

7. Prognose

Die Prognose des Multiplen Myeloms hat sich durch den Einsatz moderner Therapiestrategien in den letzten Jahren deutlich verbessert. Bei neu diagnostizierten Patienten liegt das durchschnittliche Gesamtüberleben inzwischen bei über zehn Jahren. Entscheidenden Einfluss auf die individuelle Prognose haben dabei Faktoren wie die initiale Tumorlast, das Ansprechen auf die Behandlung sowie insbesondere der Nachweis minimaler Resterkrankung (MRD). Patienten, bei denen nach der Therapie keine nachweisbare MRD mehr besteht, weisen signifikant bessere Überlebenschancen auf und erleiden seltener ein Rezidiv.12

8. Fazit

Tritt bei Patienten eine ungeklärte Anämie, eine Hyperkalzämie oder eine persistierende Knochenschmerzsymptomatik auf, sollten Ärzte stets auch an das Multiple Myelom denken. Als zweithäufigste hämatologische Neoplasie im Erwachsenenalter bleibt das Myelom oft lange unerkannt – dabei sind Früherkennung und ein strukturiertes diagnostisches Vorgehen essenziell für den Therapierfolg. Dank gezielter Diagnostik, moderner Bildgebung und molekularer Risikostratifizierung ist heute eine individuell angepasste Therapie möglich – mit deutlich verbesserten Überlebensraten. Die kontinuierliche Entwicklung neuer Wirkmechanismen erweitert das therapeutische Spektrum und eröffnet Chancen, auch schwer behandelbare Verlaufsformen effektiv zu kontrollieren.

Jetzt die CME-Fortbildung starten: Erfahre, wie neue therapeutische Ansätze das Behandlungsspektrum beim Multiplen Myelom verändern – von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten über bispezifische Antikörper bis hin zu CAR-T-Zelltherapien. Verstehe die Herausforderungen bei refraktären Verläufen und extramedullären Herden – und wie moderne Strategien neue Perspektiven ermöglichen.

2 CME

Drug-Conjugates: Therapie-Technologien beim Multiplen Myelom (ADC, PDC)

Drug-Conjugates: Therapie-Technologien beim Multiplen Myelom (ADC, PDC)

Erhalte Einblick in innovative Therapieansätze beim Multiplen Myelom – von Drug-Konjugaten über bispezifische Antikörper bis hin zu CAR-T-Zell-Therapien.

Quellen

- Gerecke, C. et al. The Diagnosis and Treatment of Multiple Myeloma. Dtsch Arztebl Int 113, 470-476 (2016). https://doi.org/10.3238/arztebl.2016.0470

- Robert Koch-Institut: Zentrum für Krebsregisterdaten: Multiples Myelom. Abgerufen am 26.06.2025 10:30 von https://www.krebsdaten.de/Krebs/DE/Content/Krebsarten/Multiples%20Myelom/multiples_myelom_node.html.

- Landgren, O. et al. Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) consistently precedes multiple myeloma: a prospective study. Blood 113, 5412-5417 (2009). https://doi.org/10.1182/blood-2008-12-194241

- Rajkumar, S. V., Landgren, O. & Mateos, M. V. Smoldering multiple myeloma. Blood 125, 3069-3075 (2015). https://doi.org/10.1182/blood-2014-09-568899

- Sergentanis, T. N. et al. Risk Factors for Multiple Myeloma: A Systematic Review of Meta-Analyses. Clin Lymphoma Myeloma Leuk 15, 563-577.e561-563 (2015). https://doi.org/10.1016/j.clml.2015.06.003

- Lentzsch, S., Ehrlich, L. A. & Roodman, G. D. Pathophysiology of multiple myeloma bone disease. Hematol Oncol Clin North Am 21, 1035-1049, viii (2007). https://doi.org/10.1016/j.hoc.2007.08.009

- Berenson, J. R. Multiple Myeloma, <https://www.msdmanuals.com/professional/hematology-and-oncology/plasma-cell-disorders/multiple-myeloma> (2024).

- Kyle, R. A. et al. Review of 1027 patients with newly diagnosed multiple myeloma. Mayo Clin Proc 78, 21-33 (2003). https://doi.org/10.4065/78.1.21

- Sive, J. et al. Guidelines on the diagnosis, investigation and initial treatment of myeloma: a British Society for Haematology/UK Myeloma Forum Guideline. Br J Haematol 193, 245-268 (2021). https://doi.org/10.1111/bjh.17410

- Rajkumar, S. V. et al. International Myeloma Working Group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. Lancet Oncol 15, e538-548 (2014). https://doi.org/10.1016/s1470-2045(14)70442-5

- AWMF. S3-Leitlinie „Diagnostik, Therapie und Nachsorge der monoklonalen Gammopathie unklarer Signifikanz (MGUS) und des Multiplen Myeloms“. Registernummer 018-035. AWMF online. Version 02/2022.

- Landgren, O. & Rajkumar, S. V. New Developments in Diagnosis, Prognosis, and Assessment of Response in Multiple Myeloma. Clinical Cancer Research 22, 5428-5433 (2016). https://doi.org/10.1158/1078-0432.Ccr-16-0866

Office Potsdam

Friedrich-Ebert-Straße 36

14469 Potsdam

Office Berlin

Schönhauser Allee 36

Haus 2 / Aufgang A

10435 Berlin

Hinweis: Die Inhalte auf Doctorflix sind ausschließlich für Ärzte und medizinisches Fachpersonal bestimmt. Sie dienen der fachlichen Fortbildung und sind nicht für Laien geeignet.

Gender-Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit wird auf unserer Website das generische Maskulinum verwendet. Die in allen Texten verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.

Copyright © 2025 Doctorflix. Alle Rechte vorbehalten. Markenlogos nur zu Demonstrationszwecken.

Was können wir besser machen?

Um dir die beste Lernerfahrung zu bieten, sag uns was dir fehlt, damit Doctorflix deine Lieblings-Fortbildungsplattform wird.